EP-024 Scott Kennedy:中美关系还有回头的可能吗?(文字版)

时间轴:

01:00 甘思德为什么想要在疫情期间去中国调研

06:25 甘思德在中国期间见了哪些人,最大的感受是什么

08:41 这次中国之行,甘思德有何新发现

12:12 甘思德与中国外交部副部长谢锋会面的细节

15:49 甘思德为什么要与与王文、金灿荣见面

22:09 甘思德对20大以及中国政治的前景的看法

26:14 许多人认为20大后中国不再以经济建设为中心,更加专注于安全和意识形态,甘思德如何看待这一转向

29:48 李强、何立峰等人能否影响习近平的决策

35:12 习近平提出要在高科技领域搞举国体制,甘思德对此的看法

37:25 甘思德如何看待美国的“芯片法案”及对中国的制裁

43:40 对于美国的科技制裁,中国是否有报复措施

48:47 甘思德如何看待德国总理舒尔茨访华

51:33 假如拜登与习近平在巴厘岛G20见面,甘思德对拜登与习近平的会谈有何建议

55:25 嘉宾推荐

文字版全文:

袁莉:大家好,欢迎来到不明白播客,我是主持人袁莉。

甘思德 (Scott Kennedy) 博士是美国国际战略研究中心(CSIS)高级顾问及中国商务和经济董事项目主任。作为中国经济政策领域的顶尖专家,他频繁往返于中美逾三十年。甘思德博士的专业领域包括: 产业政策、科技创新、企业参政议政、中美商贸关系以及全球治理等方面。甘思德博士9至10月在北京和上海共待了一个月,20大开幕后的10月18日才回到华盛顿。他是疫情开始后少有的到中国访问的美国智库资深研究员。

今天我们很荣幸请他来给我们谈一谈这次中国之行的收获和对20大的解读。甘博士您好!

甘思德:你好。

袁莉:我们来先聊一下您最近的中国之行吧。疫情三年以来,很少有美国智库的人去中国访问,因为隔离的时间太长、飞往中国的航班经常会取消,造成很大的不确定性,还有中美关系也日趋紧张。您为什么想到要去中国呢?

甘思德:我要去中国的这个念头原来不应该觉得很奇怪。我34年以来经常去中国做调研。我的研究领域是中国经济政策,如果你坐在你自己的家里上网,可以下载好多数据,但是要真正的了解一些强烈的发展情况和衡量政策和企业状况之间的距离,你非得去中国不可。第二呢,中美关系从疫情爆发以来恶化了很多。那么恶化的起源不是疫情,但是没有沟通,不可能解决当下面临的问题。而且华盛顿和北京之间的接触很少,政府官员、企业、学者的沟通很少。我天天参加Zoom上的活动,但我发现Zoom的用处越来越少,因此我就愿意冒这个风险,花一定的时间去北京和上海做调研。

袁莉:您在北京被隔离多久?然后做了多少次核酸?您有没有健康码?

甘思德:是,我原来是4月7号出门要去中国,然后到了旧金山开始做核酸的时候,听到上海封城的情况,给我上海的朋友打过电话,问了好多人,状况到底怎么样。谁都劝我别去。但我自己也不要回家,因为我夫人已经对我厌倦了,因为我们有两年一直在一起。

袁莉:哈哈哈哈,都没有离开过家!

甘思德:是的,所以我必须……就是不管我去哪儿,离开家就可以了,对她来说(是这样)。因此我改了念头,四月份我飞到台北,在那儿做了10天的隔离,然后做了两周的采访,后来去首尔和东京。韩国当时还没有隔离,但东京是三天的隔离。(最)辛苦的隔离是东京三天的隔离,因为那边没有隔离宾馆,就是你住不同的宾馆,你管好自己。那边的规定很不清楚,所以这个不确定性,对我的精神有一定的影响。 我宁愿你把我放在监狱里头10天就可以了,我是一个比较普通的男人。反正我从东京回美国之后,洗了我的衣服,又打包,然后八月底又飞到台北,(经过)三天的隔离,再从台北直飞北京,在那边做10天的隔离。在首都机场T3(航站楼)旁边的一个酒店,条件不错,我觉得比一般的隔离状况好一些。他们提供食品,我的上网状况(挺好),房间有一个很大的窗户,是朝东的,不仅看得到太阳,也可以看到来自各个地方的飞机落下来。我觉得隔离最重要的是你要有一个计划,(想好)你要怎么用这个时间,所以我主要是做我的工作,然后准备离开,隔离之后也(定好了)要跟谁见个面,所以过得比较愉快。然后呢,最后一天,其实他们说了,你可以走。(但)我不是很想马上要离开,我怕离开隔离(地点)之后要看到一个超级大的城市(以及它的)交通,因为我来自一个小镇,叫华盛顿特区,所以我作为一个土包子来北京,在这个大城市我心里很紧张。但是最后我还是离开了,然后开始做我的调研工作。

袁莉:那您也是需要经常做核酸了,也是需要有健康码?

甘思德:当然,当然。在去中国之前做了好多的核酸检测,然后到了北京又做了,然后在隔离的第一、二、三、五、七天都做了。然后最后一次来,他们进入我的房间,对我的马桶,卫生间,(房间里)的这个桌,我的电脑,我的地毯,我的手机也做了核酸,都是阴性的,好像。我认为都是阴性的。我害怕过手机是阳性的,(那样的话)我怎么办?要把它扔掉,还是让它做10天的隔离?

当然,大家都要有健康宝,然后如果你要从一个地方到另一个地方,要有行程码。你要进入什么楼房、要上出租车,必须要扫码,这个我学会了。

袁莉:我们待会再谈一谈这个清零政策吧,您是亲身体验了这个清零政策,我从2020年1月离开国内就再没有回去过。您在北京和上海共待了一个多月,20大召开以后才回到华盛顿。您在那边都见了哪些人,最大的感想是什么呢?

甘思德:我参加了105次会议。我离开美国之前,有好多人告诉我,谁都不会见你,因为中美关系恶化这么糟糕,跟你沟通没有用。但是我发现,虽然大家对我不一定有共同的看法,但是好多人想要跟我见个面。他们看到一个活着的美国人,觉得很有意思,要摸着我的头发说:啊,这些美国人不仅仅是在网上能看到。所以中国政府外交部、商务部、其他的部门,美国商会、欧盟商会、英国商会,驻华大使馆、领事馆的代表,美国还有其他的国家的跨国公司、投资机构、学者,北大、清华、对外经贸大学、人大、中科院、社科院的学者,很多人(和我见面了),机会很多。所以我觉得我像接种了一个booster,在很短的时间之内可以跟很多人进行交流,大家对我很好。有好多美国人以为我到中国之后,每个路口有一个胡锡进。然后我没有碰到任何个人对我是这个态度。跟我有不同的意见的人很多,但是大家百分之百对我非常客气。

袁莉:那您(的体验)真的是不错。 您刚才说去之前好多人都说没有人想要见你,中国人不想见美国人。但大家其实都还是挺欢迎您的。而且有一些是比较官方的,有一些是(代表)私人的,他们也都没有避讳,是吗?

甘思德:是的,是的。那么有些人在开会时表现他是忠诚于共产党,或是对习近平有好感。但大家畅所欲言,我听了各种各样的声音,所以觉得就是证明我的看法是(对的),(就是)参加Zoom(会议),你学不到什么;你必须去那儿看、去那儿听,才能对中国有一定的了解。

袁莉:您去中国,34年间都去了无数次了,你觉得这次有区别吗?和疫情之前,2018年、2019年去中国,气氛有变化吗?

甘思德:当然有变化,因为中国一直在变化,所以如果你有几年没有去,你肯定会碰到不同的状况。中国没有冻结,它还在变化,这是一个很重要的一个发现,好多人因为没有去(所以不了解)。虽然贵报纸写的文章很不错,但是大部分这些记者还在国外,而且很多报道不能跟踪。我的一个发现是,因为清零政策,政府对社会的控制力度有所提高。中国以前就不是一个多党制的民主国家,也不是在每个地方非常开放,但是现在跟以前更不一样。所以你要进入什么地方都要扫码,而且你在中国无法失踪,除非你不要出门,否则谁都能知道你在哪里。这是一个跟以前不一样的地方。而且老外很少,没有任何老外来旅游,而且跨国公司的代表也有一大部分已经走了,他们的孩子也离开了,所以国际学校的学生少多了。那么学者也基本上没有机会去,因为得不到签证,或是不想要经过隔离这类酷刑。社会控制力度增加了,老外少多了,把这两个放在一起,就是我听到的好多人给中国起的新名字:西朝鲜。不是北朝鲜学中国的经验,而是北京往朝鲜靠拢。

袁莉:您同意这个说法吗?

甘思德:从绝对的角度来看,区别还是很多,但是方向是这样子。当然从一个开放主义、自由主义的角度、我自己的角度来看,有很多的负面的变化,但是也有正面的变化,所以不是一片黑暗,也有正面的东西也可以谈。

袁莉:比如说什么正面的东西?

甘思德:还有一些很活跃的企业家、学者,都有自己的看法。当然他们的兴趣来源比以前少一些,但是这些人经过40年的改革开放之后,你想骗他们是不可能的,他们有自己的看法,对每个问题都可以沟通,谈谈他们真正的想法。还有一些企业家有些新的创新,而且有新的(爱去的)餐厅,新的爱好。我看到现在好多人对跑步很感兴趣。以前很少看到有人在街上跑步,现在多得很。北京的空气、亮马河的水,干净得多了。所以可以说中国共产党以前的这个社会合同是,你把你的政治自由交给我,我让你的生活一天比一天好,让你更富裕;现在是我们让这个社会变得很有秩序。所以从“一天比一天富裕”变成“一天比一天有秩序”,这是一个新的社会契约。在某些问题上,有一部分人非常欢迎和接受这个契约。

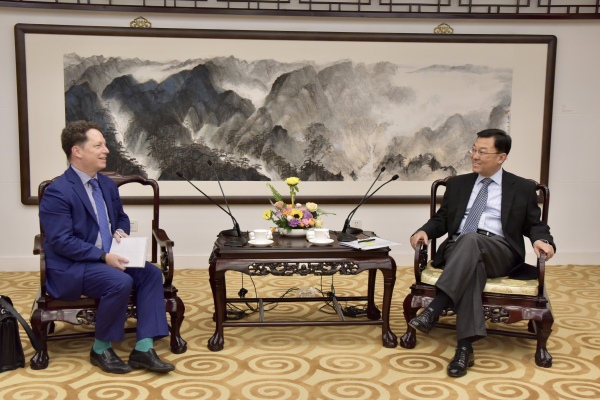

袁莉:您和外交部副部长谢锋见面——您可能是疫情开始以来,中国外交部正式接见的很少的几个美国人之一,这次接见在推特上引起了很多的评论,但主要是关于你袜子的颜色。能不能说一下您当时为什么穿一双绿色的袜子,而不是红色或者蓝色呢?

甘思德:其实当天我穿的袜子基本没有人注意,但是好多人在网上看我穿绿色的袜子,以为我用这个暗示自己是亲台湾民进党的,是深绿的,说我支持台独。我完全没有这个意思,这是人家对我的误解。真正的状况比较简单,我的母亲很喜欢不同的袜子的颜色。她以前开自己的广告公司,不像在DC工作的人那样只穿西服。她自己的想象力比较活跃,所以我的袜子都来自她,我没有任何黑色的袜子,都是很有趣的。所以我当天穿了绿色的袜子。如果不是绿色,那么就是红色,或是其他的各种各样的颜色。所以大家看到的这个绿色就是巧合而已,归功于我的母亲。

袁莉:谢锋当时跟您谈话的时候,他跟您说的主要的信号是什么呢?中美关系还会继续坏下去吗?有没有回头的可能呢?

甘思德:这是一个封闭的会议,所以封闭的会议应该永远是封闭的。但我可以说几句话。我听说他以前跟其他的人进行交流,会很凶,会批评美国批评得很厉害,对台湾问题要谈一个小时、两个小时,给你上课。他跟我见面的时候,我的体验不一样。第一,我认为他主要的信号是说,他希望中美关系“能增强”,或者至少“能稳定下来”。他觉得学术交流对两国有一定的好处,应该鼓励。第二,我所在的研究中心,是跟中方的一个智库要合作举办一个对话,所以要跟中国政府、美国政府谈一谈这个问题,他们也觉得对话是有价值的。我认为他跟我谈到的主要目标是比较正面的。他当然会提到中国对某些问题的立场。但是我的感觉是,他认为我们应该尽量增加沟通、交流,所以是比较一个正面的信号。

袁莉:他是直接跟您说英文的吗?还是用了翻译呢?

甘思德:没有,我们是用中文沟通,跟我和你沟通一样。

袁莉:我那天正好看到《华尔街日报》的报道,孟晚舟的那个案子,很多事是他去沟通的。他和美国、加拿大那边沟通,中间有个翻译,然后他听着听着不耐烦,他就jumped in,然后开始说英文。但是这次,你们俩的照片,他是笑嘻嘻的,看着非常好,很愉快的样子,给出来的这个感觉是不太一样的。

您也到人大重阳金融研究院和中国互联网上最反美的几个人开了会,包括重阳研究院执行院长、前《环球时报》评论部主任王文,人大国际关系学院著名的金灿荣教授。为什么和这些人见面沟通是重要的,关于他们所宣扬的“东升西降”这个说法,您怎么看?你们有没有讨论这个呢?

甘思德:我跟好多的学者沟通,每次会议,我们都约定是一个封闭的会议,我大部分的沟通都是这样子。我跟王文认识很久了,金灿荣也一样。我也在重阳发过言好几次,我们也在中国其他的地方也碰过头,他们也经常去美国华盛顿。 他们参加过CSIS的活动,在我们那儿也开了小型的会议。作为一个独立学者,我的主要目标是了解对方各种声音,所以我这次中国之行,主要的目标不是自己谈话,而是听别人在想什么。所以我跟重阳进行沟通,与跟其他的研究机构进行沟通的目标一样,就是“多听少说”。我听了各种各样的看法,而且我当天去重阳的时候,王文是在莫斯科做调研,研究俄罗斯国内状况、还有乌克兰。所以我们就俄罗斯乌克兰问题、台湾问题、中美关系大概的趋势进行交流,各种各样的看法都听了,我觉得也是有一定的价值。

袁莉:那您这次去的时候,是不是听到了很多所谓的“东升西降”这个说法呢?

甘思德:有的人用这个说法,但比较少。大部分的人会觉得,总的来说,中国的崛起是必然的,而且美国正在面临它的问题。因为美国怕老二超过他,就不愿意让中国继续发展起来,肯定要遏制中国,打压它。这类的说法我经常听到了。但是大家也承认,中国目前的情况也不是很理想的,因为清零政策对经济的发展速度有一定的影响,但是总的看法是:中国还在崛起,美国则面临好多问题,比如国内政治问题、经济问题等等。 因此,美国就不愿意承认中国的崛起,也不愿意看到。美国内部有完全相反的看法,认为中国是要完全修改国际游戏规则,要让世界欢迎和接受所有的专制国家和国家资本主义国家,中国要把美国从亚洲赶走。所以双方对对方的意图、趋势,有绝对的看法。所以我觉得,两个国家都有它自己的回音室,echo chamber。用比较好听的话说是,两方都达成了共识。

袁莉:哈哈哈哈,和自己达成了共识!

甘思德:对,其实这是一种回音室。两个地方都有政治正确,如果你持不同意见,你会碰到很多问题,在北京和华盛顿这两个地方都一样。所以我在北京听到这类的声音,我觉得不奇怪。双方是在互为镜子。

袁莉:那您觉得这样子的话,两边还能谈吗,还有谈的空间吗?如果有空间,什么样的话题上有空间呢?

甘思德:有。我也问了好多人关于中国有多少政治空间和政策空间,也谈到美国的政治空间。我发现很有趣的现象,我跟一个体制内的人沟通时,我告诉他,我们华盛顿以为北京没有政治空间,但我们自己有很大的政治空间。他说,阿甘,我告诉你,其实正相反,我们空间有很大,是你们没有政治空间,因为共和党、民主党的对立,如果拜登调整他的对华政策,他们都会给他批评,所以政治压力太大,他无法作出任何让步。所以我们发现,其实政治空间不是一个天然存在的东西,是你要创造这个空间。 所以问题关键是,中国能不能帮助美国创造一点空间,美国能不能帮助中国创造这样的空间,给对方空间,双方都要帮对方的忙。

我认为这个空间是能创造的,而且国内政治的危险没有这么大。所以问题是存在的,当然存在,但是这不是一个绝对的障碍,是能克服的,要有意图地、有安排地、有计划地去克服。现在我担心双方对帮助对方创造空间兴趣不太大。他们自己觉得目前的状况,他们自己付出的代价没有对方多,所以兴趣不是太大。但是如果你看到中国经济继续恶化,周边的环境继续恶化,或者美国的问题变得更糟糕,或是我们离海峡两岸战争越近,大家可能就会认为缓和我们目前状况的可能性比较小,甚至好多人觉得可能性是零,但我不是这么悲观。

袁莉:现在毕竟还不是像美苏冷战那样子,中美毕竟还有那么多的经济等各方面的关系。

甘思德:对,我觉得和美苏冷战有很大不同。当时社会之间的来往比较少,政府之间的沟通很多。现在中美两国完全相反,社会之间的沟通有很多,至少在经济方面。但是政府之间的沟通非常少。所以即使中美两国要回到冷战时期的状况,我们都还要增加沟通的频率和渠道。

袁莉:那我们结合您这次的中国之行和刚刚结束的20大,谈一些大的问题吧。在中国的时候,大家肯定对20大会产生的常委人选有很多议论。有多少人预料到,习近平会全部选用自己的人?这次开完会,你从那边听到一些什么样的反馈?

甘思德:我是九月初到了北京之后,跟好多人谈20大会怎么样。我以前去中国,也经常谈到17大、18大、19大,结果会怎么样。以前跟大家沟通,你参加三个晚餐之后,你对结果有一定的假设,而且这个假设跟事后发生的状况比较相似。这次我发现大家都是瞎猜,谁都没有任何的信息。他告诉你,他以为某一个人会被任命,或是他希望另一个人被选上,或是怕这个人会被选上,但是大家都承认(自己)是莫名其妙的,不管你跟谁沟通都搞不清楚。所以中共比以前封闭得多。跟以前很不一样的另一点是,绝大多数的人以为,20大的结果肯定是一种妥协,所以有人说汪洋,也有人说李克强不一定会再做总理,但是会当上人大主席,或者说胡春华会被选上。都是乱猜。所以我认为,中国国内政治的这个决策,比以前封闭得多。

袁莉:20大名单出来后,您在国内的熟人,跟你有什么反馈,大家是不是大吃一惊?尤其商界的人士、企业家,他们是怎么反应?我自己就收到了好多的人的电话和信息来问。

甘思德:我是17号晚上离开中国,所以到了20大第一届中央会议的时候,我不在国内,已经走了。但总的感觉是,离开之前大家比较悲观,这是总的趋势。不管另外六个人是谁,有一个人肯定要被选上,就是他,这是最重要的结果,另外六个人是次要的。如果你觉得中国近十年来的趋势方向是好的,你会觉得这个结果很不错;如果你对十年来的趋势很悲观,你就会更悲观。

我认为,我们不要犯一个大的错误。因为十年前,好多人,包括我在内,都以为习近平上台之后,他会继续进行改革开放,会解决好多问题。然而结果是什么呢?正相反。所以他把中国的这个转盘转了,往左的方向。那么这次我们看到这个结果,我们也不要太过分解读,把它说成一切都会变得一片黑暗,认为他肯定是要往北朝鲜的方向走。因为他还是面临实际的经济问题、国际政治问题、安全问题。我认为,他不会让中国的经济发展完全停止,他不会让中国跟美国开战。他们40年有这么多的牺牲,不会马上完全把一切扔掉。所以他还需要解决一些很现实的问题,不一定用市场、透明度、法制,这些都不是他的第一选择,但是他可能到最后不得不采取一些开明的措施,哪怕是他自己无可奈何才采取的。所以我认为,就是不要太过分地判断中国要进入第二个文化大革命。

袁莉:您觉得不要太悲观是吗?

甘思德:是的。

袁莉:因为最近的事,就是20大以后,习近平就带领新一届中央政治局常委去延安参观。2012年的时候(19大会后)去的第一个地方是深圳。很多人就觉得这是一个鲜明的信号,就是要回到红色革命时期。他20大报告里面也是提经济建设提的非常少,而提这个安全和意识形态提的比较多。那大家就认为中国就是进入了一个新的时代,不再以经济建设为中心,您同意这个判断吗?

甘思德:我认为习近平对国内国际状况的分析是表达出“危险”,国内危险很多,国际领域危险很多,中国以前的“机遇期”基本上结束了。因此他们要准备进行很久的斗争。怎么斗争,不一定是要打仗,但是要准备好,而且要把这个经济搞好,而且中国也有自己的科技创新,也要培养大量的人才。 所以我认为,他最后要做什么,要看具体的情况。 因为虽然有顶层设计,要看他们这个五年计划,20大的演讲和公报什么的。但我还是觉得中国在经济方面、政治方面,还是一个“摸着石头过河”的状态,所以他们具体最后要做什么,要看情况。

如果经济继续恶化,那么要反弹,他要怎么办?你不能下一个命令,大家就开始消费、开始搞工厂、开始有新的创新、给你世界最先进的芯片。你不能下一个命令,一个奇迹就会突然发生,所以他们如果碰壁、出问题,他们要找其他的解决方式,那么可能不是他们自己(主动)要选的。

你看邓小平改革开放时期,当然是他下了一个决定:我们要改方向,进行一些改革,与此同时他也要改善中美关系和中国跟西方之间的关系,因为这是相辅相成的。所以中国的所谓崛起跟全球化是有一定关系的。如果中国要过于孤立化、反对全球化,对之前趋势有一种逆转,那他肯定会碰到更多的问题。所以我认为,虽然习近平的意识形态强调斗争、安全,不谈改革开放,我认为他们最终还是不得不找一个平衡点。

袁莉:他还是需要有一些灵活性的,他不可能就是真的是一个僵化的(状态),这么蛮干、硬干,这样子的……

甘思德:如果他真的这么呆板的话,那么中国将来出的问题,很多都应该是自寻烦恼的,而不是因为美国做的什么事。所以我现在很注意的是,到12月份,他们开这个中央经济工作会议,会对目前的经济状况有什么样的分析,对明年有什么样的计划,什么样的预测;然后开两会,他们安排工作,要负责经济领域的——不仅是副总理,还有何立峰或是别的人——是谁要负责这个工作;然后证监会、银行保险监会、发改委、工信部,到底是谁要来负责,然后这些人经济学能力怎么样,而且他们敢不敢说话,这是我要注意的。

袁莉:那我正好就是想问你这个问题。习近平经济班子的人选,就是你觉得李强、何立峰、丁薛祥,都是习近平的人,他们在经济政策上,会比李克强说话更算数一些吗?他们自己的个人的偏好,对习近平会有影响吗?

甘思德:这个很难说。习近平上台十年了,所以大家都已经习惯了怎么在这个环境里头生存。所以大家已经在担心,习近平得不到真正的信息。我想看的不是他具体说了什么,而是你自己要做什么。我认为,中国改革开放以来的这些经济专家里,有两个是最聪明的:周小川和朱镕基。周小川特别聪明,而且他理解怎么运用这个体制来推进改革,他知道如何跟领导、跟市场沟通,我觉得他非常“狡猾”,所以中国在金融改革方面在他上台的时候做了很多,(他的)演讲很多。朱镕基也特别聪明,他也知道怎么利用这个体制来推进改革。我不知道在习近平的周围有没有这类人,愿不愿意冒一点风险,不是冒习近平的风险,而是愿不愿意做一些大事。

而且中国现在面临的大问题跟以前有点不一样。当然需要创新,但是地方政府的财政问题要解决。这个问题,我觉得是很重要的。还有中国农村和老百姓的教育问题怎么解决。中国未来经济发展面对最大的问题之一,就是教育水平不够。大家看到上海北京的学生成绩这么好,清华北大的学生这么聪明,但是你看中国整个的社会的教育,非常不平衡,所以有一大批人的教育状况很糟糕。所以我觉得我要看这些人(怎么做),不是(看他们)对什么最高科技的创新有什么帮助,而是(看他们)怎么解决地方政府的财政问题、老百姓教育问题。如果中国在这两个问题上,在五年之内有一定的进展,那么这比做最快的芯片重要得多。

袁莉:嗯,对,这个也是特别有意思的。就是我们也许就可以谈谈这个习近平他的权力到底有多大,就是有没有制衡他的机制,还有就是有没有影响他的机制。

甘思德:我觉得中国精英政治非常难了解。关于习近平他自己的看法、他的愿望,有各种各样的说法。但是中国的精英政治非常非常不透明,所以其实他到底在想什么很难证明。他非常非常谨慎。只有在有一些小的封闭会议上,他愿意提出他自己的想法。

而且我认为中国政治体制中,当然有一个人是特别重要的,但是有些部门、地方政府、其他的人,他们还是蛮重要的。所以如果你要搞任何东西,要做一个成功的投资,要跟中国解决什么摩擦的话,当然他愿意跟你进行沟通、进行谈判,做一些让步,他提供什么信号给部委,这些当然很重要,但是你面对的还是一个大政府,不止是某一个人。所以大家……我觉得我们不要以为中国现在只有一个人,有各种各样的人都是非常重要的。

而且他还会面临设计的问题。这些问题很复杂,不能一刀切。不能说改革开放、法制会解决所有的问题,也不能说(任何)想法只有他说了算,只有他决定,中国才能解决什么问题。

所以我担心现在……当然我觉得要悲观是有一定的道理,这个动态清零政策坚持这么久,有好多后果,国内的国际的,中国跟西方的关系恶化,两方都有责任,中方有自己的责任。

我不知道你是怎么看的,但是美国的中国问题专家,我们基本上有两个最基本的看法,不知道是否正确。第一个看法是你觉得中国的现状是很好的时候,其实不是怎么好。(第二个看法是)如果你看到中国的今天,觉得这么黑暗,怎么怎么不好。不一定真是这么糟糕。 那么我们正在检验这两个说法。

还有另一个规则,其实中国的方向不会永远是直的,它肯定会有变化。那么可能比今天还糟糕,中国可能选择一些不开明的一些措施,海峡两岸战争可能要爆发。但是也可能比我们的预料好一些,因为所有人现在的预料是一片黑暗。如果我是做投资,我会说我们可能会得到一些好的消息,(就算还)不知道是从哪里来的,但我不愿意说是必然要完全脱钩,要开战,我觉得这是过于悲观了。

袁莉:对,我们说一下,就是您是在科技、创新,还有经济政策方面研究很多的,那这次20大,习近平正式提出来,要在高科技领域搞举国体制,您觉得这个可行吗?就是举国体制,大家说的比较多的就是一个芯片产业,您觉得这个举国体制适合发展芯片产业吗?

甘思德:创新需要好多东西一起合作、帮助你有创新。国家的支持,提供一个比较稳定的这个政治、政策环境有一定的价值,但也要培养这些科技专家、产业、投资者。中国不能完全依靠政府来解决这些问题。所以中国在1994年第一个半导体战略政策没有成功,到了05、06年又说要自主创新,要培养芯片产业,也发展得很慢;到了09、10年,就是那个strategic emerging industry,战略发展的这些产业,又说了要培养;到15年的“中国制造2025”计划,所以每几年(都会)说我们要搞这个行业,(但它)还是发展得比较糟糕。

这是很复杂的东西,你不可能一个人说了算。这是很复杂的,而且中国不一定需要在每个领域都有自己的先进的企业,你也可以进口。你也(要)看你的比较优势是什么,在进行国际贸易(方面)。那么(说到)芯片,以后会有一些发展。但是如果觉得又要必须完全靠自己,又要靠政府(来做),我认为我们已经有证据(证明),下次(还是)不一定能成功。

你看中国商用飞机(的情况),他说我们要有自己的飞机,所以就是搞一个C919,其实它是一个美国飞机。(它的)油漆是中国油漆,但是每一个重要的部件都是来自美国或是欧洲,而且浪费了好多好多钱。所以中国也重新认识到比较优势有一定的价值。你浪费这么多钱,没有什么用。你把它(用来)投资农村教育对中国会有更大的效果。

袁莉:对,还有一个问题,美国最近出台了一系列针对中国半导体行业的政策,先是出台了芯片法案,10月份又宣布全面限制向中国出售尖端芯片。您怎么评价美国的这些政策呢?这些政策会有用吗?而且这对美国自己的这个芯片半导体产业会有什么样的影响?

甘思德:嗯,现在美国一个很流行的分析是,美国和中国经济接触越多,美国安全越差,这是一个公式。所以为了提高美国的安全状况,就要降低跟中国的科技交流。而与此同时,还有一大部分人觉得衡量的标准是美国科技状况跟中国科技状况之间的距离多么的大,所以要减少对中国的依赖,也要减缓中国的科技发展。

那么我以为拜登政府基本上是相信这两个说法。所以他们不是追求跟中国脱钩,但是他们要降低美国、西方国家对中国的依赖。也要让中国科技发展慢一些,不让它赶上美国。他们也要通过产业政策促进美国、西方的科技发展。

那么,我觉得这跟中国政府的分析框架非常相似:自主创新,自力更生,培养自己的科技,减少对西方的依赖。 对,这个思路是一致的,其实没有什么区别。大家都对互相依赖有很多担忧。那么我认为,我虽然理解美国的出发点,中国的出发点,(但是)从经济的角度,从安全的角度来看,我认为互相依赖是有一定的价值。不仅仅是为了帮助企业赚钱,或是让消费者有更多的消费品,从而过上比较好的日子。我也觉得这对美国的安全是有一定价值。

那么当然,有一些非常重要的高科技要有限制,而且可能(种类)很多,因为有军民双用这个功能。美国不能帮助中国搞自己的核武器,美国不能帮助中国搞最先进的导弹,或者其他的一些武器;中国也不要帮助美国做这些,不要提供同样的帮助。你搞一个small yard, high fence, 那是有道理的。

但是我担心现在美国搞的这个政策不是一个small yard,而是一个大院子,所以不仅仅是具体的、就是有(军民)双用功能的科技,而是范围更广(的科技)。而且我担心从狭义的角度来看,为了让中国的科技发展慢一些(造成的影响),对美国也不一定是很理想的。而且我认为,中美两国如果最后要脱钩,也对美国不利。

你看,俄罗斯跟国际……跟国际经济的交流是很单一的,石油、能源等等。它向乌克兰开战、攻击,它当然会面临一些经济损失,但是因为它跟其他国家的互相依赖程度是比较低,也是比较单一的,所以损失比较小。中国改革开放以来,因为融入了国际社会,参与非常复杂的供应链,如果中国跟国际社会脱钩,是对中国的一个非常大的打击。 我觉得西方应该认识到,中国对国际社会的依赖性对西方有一定的价值。所以完全脱钩,我觉得是对西方自己不利的。(挂钩)这不是给中国的一个礼物,这对美国有一定的好处。有的人主张脱钩,有条件的脱钩。 我的主张是有条件挂钩,就是calibrated coupling,就是精确、有条件的挂钩。

袁莉:对,精确的挂钩。

甘思德:是的。

袁莉:您可以举个例子吗,比如说可以怎么精确的挂钩呢?

甘思德:在芯片领域,就是你在大的领域上或是在AI合作很多。但是有一些个别的最先进的东西,你要限制。限制这个科技本身的投资、人才交流,但是在这些具体的领域之外,又允许正常的商业交流。

当然你要追踪,要注意具体的这个线划在哪里,偶尔要调整。在医药方面也是同样的思路。有些地方不一定能合作,因为中国对输入的管理是有一定风险的,所以有些东西不能跟它进行交流,而且在基因领域也存在一些障碍。但是在大部分的这些医药领域合作就是有正面的结果,基本上没有负面的。所以不同的领域有不同的原则,也有不同的一些限制。但是我觉得不能一刀切,就是应该一个产业一个产业来做的。我觉得最清楚的例子是台湾。

那么台湾怎么管理海峡两岸关系(的方式)是很有意思的。它限制25%的来自中国的产品不能进入台湾的市场。25%肯定是违背它入世的承诺了。还有台湾对大陆的投资、大陆到台湾的投资限制很多,程序很多,非常非常复杂,人才交流限制也挺多的。

但是谁都不能说,台湾的目标是要跟中国脱钩。因为台湾42%的出口是到大陆或香港,而且它不能把这个数字降到0。可能它要减少一些,通过新南向政策和其他的机制来多元化一些,但目标是精确挂钩,对台湾有利的就挂钩,如果是对它不利的就要有一些限制。我觉得美国(还有)其他的国家可以用同样的思路,跟中国有条件的、或者精确的挂钩。我觉得,日本、欧洲国家对这个思路也是有一定的了解,只有美国是把我们的关系当成你输我赢看。

袁莉:那就是对美国最近出台的一系列针对中国半导体行业的这些限制性的政策,中国目前还没有宣布报复措施。呃,您觉得中国会怎么报复呢?中国有没有什么政策选项是可以做到不会杀敌一千自损八百,不会对自己也造成很大伤害呢?

甘思德:其实没有一个很好的选择。所以如果它用自己的unreliable entity list,就是它自己的这个清单对某一个公司搞制裁,这会提供一个信号给美国、欧洲、东亚其他的跨国公司,一个很清楚的信号:在中国做生意风险太大。

我认为它也知道这个状况。所以2019年5月份,就是美国对华为第一次制裁,把它列入出口管制的名单上,限制芯片和其它的科技交流的时候——美国每一次采取(的制裁)都是限制科技交流——中国一直没有什么具体的反应,但是他会针对记者、关闭领事馆,做这些外交政策上的制裁,一直有报复, 一直有对等的反应。

而且我觉得看20大报告、演讲什么的,我认为如果中国觉得未来要一直斗争,他们不会(一一)因为某一件事采取对等(措施)或者报复。所以我认为他们正在考虑应该怎么办,能不能把关系正常化或是只是稳定下来,或是我们要用各种各样的方法对美国穿小鞋。

我不知道他们会怎么做,可能不一定是对某一个公司也要采取什么措施,不一定是说要限制稀土的出口。可能是在外交方面,就是(考虑)跟美国或者其他的国家,就是我们的关系,肯定要这样下去吗?或是中国要提供新的信号让大家了解。就是如果你不承认中国是一个强大的国家,给它应该得到的尊严,他们会……我不知道他们要怎么办,而且(我想他们要做的)不一定是一个小的动作,肯定是一个大的动作。

袁莉:您这话具体是什么意思呢?

甘思德:就是他们不会是针对某一个公司,像苹果,或者是波音,或是高通,或者是什么别的公司。我觉得他们要做一个全盘的一个分析,然后做一个大的调整,但具体会做什么,很难说。所以我觉得两个路线我们都会有,一个是我们逐渐把两国的关系强化或者稳定下来;或者(另一个可能是,我们的)关系会更糟糕,不一定是在军事方面,也可能是在外交政策方面,我们的关系会恶化。

袁莉:我再稍微问您一下,就是以前呢,习近平就经常会提这个双循环的事情。其实呢,这跟刚才我们说的是有一定关系的,就是一方面要增加国内的自给自足,另一方面呢也要增加这个外国供应链对中国的依赖。我不知道您这次到中国去,大家还提这个事情吗?就是说,中国还是要想要增加外国供应链对中国的依赖吗?而且,您觉得这个是可行的吗?

甘思德:有人提到了双循环,也提到了中国要多依靠国内消费、投资创新,也要提高中国在国际供应链的位置、地位;也告诉我,中国不(想)要跟国际社会脱钩,一直要让我放心。

那么中国科技人才很多、很聪明,市场这么庞大,它40年来一直在提高在国际供应链中的地位,所以它继续这样做下去是不奇怪。但是说它要控制国际供应链,或是对某一个产业说它是有霸权地位,谁都要依赖于它,它说要做什么谁都要听,我觉得这个可能性不太大,不太大。这还是一个互相依赖的国际经济,而且在某些领域中国还还没有发展起来到很理想的(状况),所以中国可以向这个方向走。但是在某些地方,它还是必须要跟国际社会有一定的合作,所以这是一个现实的状况。所以这不能用意识形态或者思想解决它,或者克服它、避免它、忽略它。所以我理解(这种说法的)出发点是什么,(就是)中国不要成为一个拉美国家(那样)一直依赖于西方(的角色),它也要提高它在国际社会的地位,所以有这个理想。但是这不是一个谁说了算就能马上解决的,需要一定的时间,也需要跟其他人自愿的合作才行。

袁莉:那您怎么看德国总理要去北京访问?他这次访问好像我看在社交网络上受到很多的非议,就是(很多人)觉得他们又要再重走这条和俄罗斯(之间)的错误道路。您怎么觉得呢?

甘思德:就中国经济方面、军事方面各种各样的看法上,他们近几年来对中国悲观得多。我最早2015年来国际战略研究中心的时候,我们经常跟欧盟各个政府进行沟通,经常看到我们之间的鸿沟是怎么处理对华政策。 美国一直比较hawkish,欧洲则基本上也要找一个平衡点,要加强合作什么的。我觉得从21年初到现在变化很大,最早是欧盟的立法院通过的关于新疆的这个决议,中国有一定的反应,因此中国也是搞了一些制裁,对立法委员,还有对一些智库学者。 这给了西欧一个大的信号。然后俄罗斯攻击乌克兰,中方(对俄)的正面态度,或是不是反对,至少不是反对,也让他们非常失望。还有清零政策,欧盟公司在华面临的问题多得很。

所以我以为这两年以来(欧洲对中国态度)变化很大,都不是因为美国在幕后说服它改观,而是它自己觉得它看到了(新变化),它自己有新的认识,而且它现在愿意谈到中国时说中国一个战略竞争对手。它用的说法跟美国有点不一样,但跟美国有相似的一些(地方)。

我认为对德国的领导这次要访华也要理解。在意识形态方面、政治方面、外交问题方面,这两个国家的经济接触和交流也是挺多的,不能完全忽略。所以他在德国也碰到很多的国内批评,所以他自己是冒一下风险。他最后要做什么,怎么继续坚持对欧盟安全、对乌克兰批评、对人权方面的这些立场,与此同时帮助德国公司在中国(开展)业务,我要看一看是他是怎么维持这个平衡。中方可能要把美国、德国分开。 我觉得这周末我们会看到这个交流到底是怎么样。

袁莉:对。G20再过两个星期召开,很多人都说,这会不会是拜登和习近平见面的机会?如果您可以给拜登总统一个政策的建议,您会跟他说,和习近平应该先去谈一个什么样子的事情来把这个冰化解掉一点呢?

甘思德:对对,有的专家说我的这次中国之行是破冰之旅。 但是,我认为我不敢当,因为上次的破冰之旅是50年前尼克森总统的访华。但是他们需要人家提供建议。我觉得那我提供三个吧。

第一个,清零政策让中国孤立化,这是一个对中国不利的、对互相了解不利的政策,让两个国家的老百姓或是政府感到很疏远,就是丧失对中美关系的这个信心。所以我觉得两方都要合作。怎么减少、离开动态清零政治的这个状态,怎么让中国进入到后疫情时代,需要很多安排。中国国内要做安排,但是国际上关于航班隔离、核酸、签证等等,也有好多具体的问题都要一起合作解决,一步一步的走。所以我希望他们就是先对这个下决心,然后让两方政府开始做一些安排合作。这是第一个。

第二,在经济领域,我们接触这么多企业,面临这么多具体的问题,老百姓面临这么多具体问题,应该恢复一些正常的、一些定期的对话。不一定是什么经济对话,但是美国商务部、中国商务部或者其他的部委应该定期的(一起)开会,不仅仅是要谈关税是不是要增加或是减少,还有好多具体的问题应该面对,就是要谈怎么克服这些问题,很现实的一些问题。

第三,我认为我最害怕的是……我知道我自己对台湾问题,海峡两岸这个战争的可能性相比其他人在短期内比较乐观,但是从长远的角度来看,我觉得因为认同这么不一样,我们必须开始进行交流。就是两国要谈一谈,美国的出发点是什么,中国的出发点呢?我们的红线在哪里?怎么避免大家现在以为是必然的一个结果?因为大家现在就预料久而久之会发生冲突,所以我们要搬公司、换地方,减少对中国的依赖等等。所以(希望)双方就是达成一个新的共识,或者至少开始进行沟通。谈谈自己从来没有(沟通过的东西)……你看拜登,次次说不管怎么样美国都会帮助台湾;那么中方听到这个说法,会以为那么我们自己也无可奈何。所以双方就台湾问题应该开始沟通,否则的话,我怕我们某一天会发生什么事故,然后一切都乱七八糟。我们要提前避免这样的一个结果。

所以,就人际交流方面、经济磋商、台湾问题,如果他们就这三个问题可以有一点进展,我觉得在巴黎会谈就是成功的。我的门槛可能是太高,但我希望至少不要吵架很厉害,然后就放弃以后的交流,我希望这不会发生。

袁莉:嗯,现在大家还都不知道他们俩会不会见面的,还是大家都在猜测。

甘思德:对,我是说,假如他们见个面。

袁莉:假如见面是第一步,就是他们见面,然后不要吵架,然后稍微谈一点什么,取得一点什么……是吧?

甘思德:是的,对。

袁莉:我们会请每一位嘉宾推荐三本书或者是电影电视。我就不知道你有什么推荐吗?

甘思德:我看书的机会太少,因为跑来跑去的。但是有两本,我觉得大家都要注意。

对不起,我提的两本书都是英文的。第一本是叫 Seeking Truth and Hiding Facts,这是由康奈尔大学教授 Jeremy L. Wallace 写的。这本书是谈中国政府怎么管理数据,信息怎么制定,经济目标怎么追求,怎么提高官员对目标的凝聚力。然后这本书把习近平上台以来对数据的这个管理,对数据的透明度……就是把民主国家和专制国家对数据的管理做一个比较。所以Jeremy他写的这本书是谈数据问题,统计局和其他的部门的这个数据增长率什么的,但是我觉得有一定的价值。 书刚刚出版,有一定的价值。请大家多留意这本书。

另一本书叫 Our Towns,作者是一对夫妇,James Fallows and Deborah Fallows。 这本书应该是17年或者18年出版的。这本书它讲的是,美国地方政府管理的这么好,它们自己怎么创新、怎么自己解决问题。大部分的人看美国政治体制和政治状况,觉得一切很糟糕,华盛顿、美国联邦政府一片混乱,美国无法解决任何的问题。Our Towns这本书提供了好多证据,表明美国的州政府、市政府、县政府想象力非常非常活跃。所以如果你觉得现在是东升西降的话,那你可能是因为看的是联邦政府在搞什么。但是如果你觉得美国有自己的修正能力,从地方政府开始看一看(是很好的),所以我认为大家要留意这两本书。

袁莉:好,非常非常感谢。谢谢甘博士,也谢谢各位收听。我们下次再见。

—— end ——